3 juillet 2024

Écrit par : Acacia Markov, doctorante, Lab MARÉE

Un autre été commence avec des sorties mensuelles dans les marais de la rivière des Petites-Bergeronnes, au Québec; situé juste à l’est du fjord du Saguenay, et à environ quatre heures de route pour notre équipe de terrain voyageant à partir du Lab MARÉE dans la ville de Québec. Ce projet a débuté l’année dernière, avec la première visite du marais en juillet 2023. Depuis ce premier voyage, notre équipe de terrain est revenue cinq fois pour profiter du magnifique paysage, mais surtout pour recueillir des données critiques qui peuvent nous aider à comprendre comment le marais a évolué et continuera d’évoluer. Plus précisément, nous nous intéressons à l’évolution « hydro-éco-géomorphique » des marais salés. Analysons cela.

Les marais salés sont des prairies intertidales, qui se forment souvent dans les estuaires ou d’autres zones protégées des grandes vagues. Ils sont composés d’espèces tolérantes au sel, parmi lesquelles la répartition des espèces est fortement liée à l’élévation dans le cadre de la marée, car cela dicte la durée des inondations d’eau salée. Les espèces ayant une tolérance plus élevée aux inondations (et au sel) domineront les zones d’altitude inférieure des marais salés. Ces « espèces pionnières » peuvent commencer à prendre de l’expansion à mesure que les sédiments s’accumulent sur le plateau de marée, ce qui amène l’élévation à l’intérieur de son aire de répartition tolérable. De même, à mesure que les sédiments s’accumulent dans le marais, les changements d’élévation peuvent produire des conditions plus favorables pour une autre plante du marais, ce qui déclenche une transition d’espèce végétale.

Les marais salés peuvent nous fournir de nombreux services écosystémiques, y compris la capture du carbone et la protection des côtes, tous deux particulièrement importants face aux changements climatiques. S’assurer que nous pouvons maintenir l’accès à ces avantages signifie de comprendre comment ces systèmes peuvent changer au fil du temps.

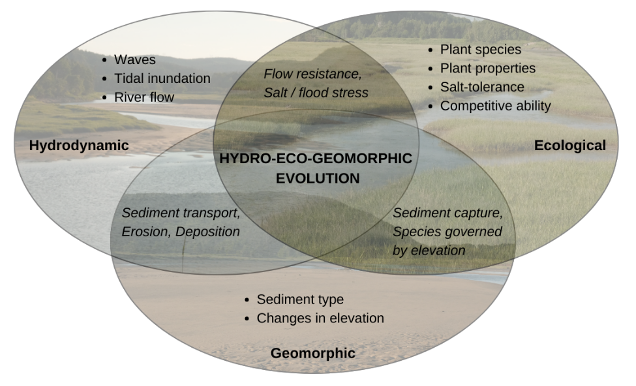

Lorsque nous parlons de l’évolution « hydro-éco-géomorphologique » des marais salés, nous examinons le changement global des propriétés des marais salés (élévation, étendue et composition des espèces végétales) en raison des interactions entre les systèmes hydrodynamiques, les systèmes écologiques, et les systèmes géomorphologiques :

Sans tenir compte des interactions entre tous ces systèmes, notre capacité à reconstruire les changements passés et, de plus en plus important, à prévoir les changements futurs dans les milieux des marais salés est limitée. Cela a des conséquences sur l’évaluation des risques et la conception de restauration.

Considérez le premier élément – comment pouvons-nous prédire comment un marais évoluera face à l’élévation du niveau de la mer? Va-t-il s’étendre ou se noyer? Comment pouvons-nous prédire les impacts sur un système de marais salés si nous construisons des infrastructures à proximité? Pour le dernier élément – sans outils prédictifs, la conception de la restauration des marais salés nécessite une surveillance à long terme des projets de restauration existants et n’évalue pas comment les différents plans de restauration pourraient se dérouler sur un seul site. Ainsi, prédire les résultats des différents schémas de conception avant la mise en œuvre pourrait être crucial pour améliorer le succès de la restauration.

Alors, quel est le lien avec nos sorties dans les marais des Petites-Bergeronnes?

Ce site servira d’étude de cas pour l’élaboration du premier modèle hydro-éco-géomorphique couplé de l’évolution des marais salés au Canada. Afin de développer un tel modèle, nous devons récolter des données de terrain pour soutenir une caractérisation complète de chacun des systèmes mentionnés ci-dessus.

À droite : Végétation des hauts marais (espèces multiples)

Pendant les périodes d’eau libre de juillet 2023 – présent, notre équipe a déployé plusieurs instruments hydrodynamiques (capteurs de pression, compteur de courant, accéléromètres) qui nous permettent de surveiller la dynamique des marées, l’inondation de la végétation des marais et les vitesses des rivières pendant les crues et les reflux (« Hydro- »).

Des relevés de la végétation des marais sur place ont également été effectués tout au long de 2023 et 2024. Les plantes dominantes des marais des Petites-Bergeronnes comprennent les espèces pionnières Sporobolus alterniflorus, et un mélange dans les marais élevés de Sporobolus pumilus, Limonium carolinianum, Lysimachia maritima, Potentilla anserina, et Salicornia depressa (“Eco-“).

Nous surveillons également les paramètres du transport des sédiments, y compris la concentration des sédiments en suspension dans les eaux de crue des marées (apport de sédiments au marais) et les taux mensuels de dépôt de sédiments dans différentes zones d’intérêt (zone pionnière, marais élevé) (« géomorphique »).

Cela couvre nos trois principaux systèmes, cependant, les marais des Petites-Bergeronnes subissent des changements importants tout au long de la saison de croissance. Complètement recouvertes de glace pendant l’hiver, les espèces pérennes des marais salés se rétablissent en mai et évoluent tout au long de leur cycle de croissance jusqu’à l’extinction saisonnière à la fin de l’automne. Par conséquent, les propriétés des plantes ont été recueillies pour l’espèce dominante tout au long de la saison de croissance (actuellement, juillet et septembre 2023, mai et juin 2024), afin que notre équipe puisse également étudier l’influence de ces changements saisonniers sur les résultats des outils numériques prédictifs des marais salés.

De gauche à droite : juillet 2023, octobre 2023, mai 2024, juin 2024

En rassemblant toutes ces données, nous commençons à développer une compréhension du système de marais salés de Petites-Bergeronnes. Nous voyons certaines zones avec une végétation pionnière saine, un apport élevé de sédiments et de fréquentes inondations dues aux marées, toutes orientées vers l’expansion. Cependant, nous voyons également certaines sections du marais élevées, sans végétation pionnière et avec un apport minimal de sédiments, s'érodant activement dans la rivière des Petites-Bergeronnes.

Les marais salants gagnent-ils du terrain ou en perdent-ils ? En fait, nous voyons les deux dans les marais des Petites-Bergeronnes, ce qui nous donne une excellente occasion en tant que modélisateurs d’étudier les deux processus. Nos prochaines étapes consisteront à utiliser nos données de surveillance à court terme sur le terrain et à commencer à examiner numériquement les changements à long terme. Restez à l’affût!

Laisser un commentaire